Курми - Kurmi

Курми индусский культиватор каста восточного Гангская равнина в северной Индии.[1][2][3]

Этимология

Есть несколько теорий конца 19 века об этимологии Курми. В соответствии с Джогендра Натх Бхаттачарья (1896 г.), это слово может происходить из языка индейских племен или быть санскрит составной термин криши карми, "земледелец".[4] Теория Густав Саломон Опперт (1893) считает, что его можно вывести из kmi, что означает «пахарь».[5]

История

Восемнадцатый и девятнадцатый века

Записи того времени показывают, что в пределах западных Бихар, Курмис культивировали союз с правящей Удджайния Раджпуты. Многие лидеры общины курми сражались бок о бок с царем Удджайнии Кунваром Дхиром, когда он восстал против Моголы в 1712 году. Среди зарегистрированных лидеров общины курми, присоединившихся к его восстанию, были Нима Сима Рават и Дека Рават.[6]

С продолжающимся убыванием Правление Великих Моголов в начале 18 века Индийский субконтинент жители отдаленных районов России, многие из которых были вооружены и кочуют, стали чаще появляться в населенных пунктах и взаимодействовать с горожанами и земледельцами. Многие новые правители 18 века происходили из таких кочевых семей. Воздействие этого взаимодействия на социальную организацию Индии продолжалось и в колониальный период. В течение большей части этого времени неэлитные земледельцы и скотоводы, такие как курми, были частью социального спектра, который лишь неопределенно смешивался с элитными землевладельческими классами с одной стороны и с черными или ритуально загрязняющими классами с другой.[1]

Курми были известны как огородники. В западных и северных Авад Например, на протяжении большей части восемнадцатого века мусульманское дворянство предлагало курми очень сниженную арендную плату за расчистку джунглей и их возделывание. Однако после того, как земля стабильно обрабатывалась плугом, арендная плата за землю обычно повышалась до 30–80 процентов от действующей ставки. Хотя британские налоговые чиновники позже приписали высокую ренту предубеждению элитных сельских каст против использования плуга, главной причиной была более высокая производительность курми, чей успех заключался в превосходном удобрении навоза.[7] По мнению историка Кристофер Бейли,

В то время как большинство земледельцев навозили только земли непосредственно вокруг села и использовали эти земли для выращивания продовольственного зерна, Курмис избегал использования навоза в качестве топлива и удобрял бедные земли дальше от села ( манджа). Таким образом, они могли выращивать ценные товарные культуры, такие как картофель, дыни и табак, непосредственно вокруг деревни, сеять прекрасное зерно в манджа, и ограничить бедные продовольственные культуры проса периферией. Сеть гандж (фиксированные сельские рынки) и поселения Курми или Каччи могут преобразовать местную экономику в течение года или двух.[8]

Также чувствовалось межкультурное влияние. Индусские земледельцы поклонялись мусульманским святыням в маленьких городках, основанных их мусульманскими правителями. Индуистские курмы Чунар и Jaunpur, например, перенял мусульманский обычай жениться на двоюродных братьях и сестрах и хоронить своих мертвецов.[7] В некоторых регионах успех курмиев в качестве земледельцев привел к владению землей и признанию высокого статуса, как отмечалось, например, Фрэнсис Бьюкенен в начале 19 века среди Айодхья Курмиса Авада.[9] Ранее, в конце восемнадцатого века, когда Асаф-Уд-Довлах, четвертый Наваб из Авада, попытался присвоить кшатрию титул Раджа к группе влиятельных землевладельцев Айодхья Курми, ему помешала объединенная оппозиция Раджпуты, которые сами были (по описанию Бьюкенена) "группой пришельцев ко двору, которые всего несколько лет назад были солдатами-крестьянами ..."[9] По словам историка Уильяма Пинча:

Раджпуты Авада, которые вместе с брахманы составляли основные бенефициары того, что историк Ричард Барнетт характеризует как «разрешительную программу социальной мобильности Асафа», не желали позволять этой мобильности выходить за определенные произвольные социокультурные границы. ... Различные претензии на статус в девятнадцатом веке (и ранее) иллюстрируют то, что для немусульман, хотя варна была общепринятой в качестве основы идентичности, в целом преобладало небольшое согласие в отношении места личности и джати в иерархии варн.[9]

Хотя вольные крестьянские хозяйства были опорой сельского хозяйства во многих частях северной Индии в 18 веке, в некоторых регионах сочетание климатических, политических и демографических факторов привело к усилению зависимости крестьян-земледельцев, таких как курми. В подразделении Бенареса, которое входило в сферу доходов Британская Ост-Индская компания в 1779 г. Голод Чалисы 1783 года и непрекращающийся спрос на прибыль со стороны компании снизили статус многих культиваторов Kurmi. Британский налоговый агент писал в 1790 году: «К сожалению, случилось так, что во время вышеупомянутого голода большая часть курми, каччи и коэрис находилась в этом районе, а также в других, вытесненных брахманами ...» и оплакивал потерю доходов от сельского хозяйства. частично из-за «этой неблагоприятной мутации среди земледельцев ...»[7]

В первой половине XIX века экономическое давление на крупные классы землевладельцев заметно усилилось. Цены на сельскохозяйственные земли упали в то же время, когда Ост-Индская компания после приобретения Переданные и завоеванные провинции (позже Северо-Западные провинции ) в 1805 г. начал принуждать помещиков к доход от земли. Аннексия Авада в 1856 году вызвала еще больший страх и недовольство среди земельной элиты и, возможно, способствовала Индийское восстание 1857 г.. Экономическое давление также открыло маргинальные районы для интенсивного сельского хозяйства и изменило состояние крестьян, не относящихся к элите, таких как курми, которые работали на них. После восстания классы землевладельцев, потерпев поражение, но все еще находившие экономическое давление в новых Британский Радж, пытались относиться к своим арендаторам и рабочим как к людям низкого происхождения и требовать от них неоплачиваемого труда.[1] По мнению исторического антрополога Сьюзан Бейли,

В некоторых случаях это были попытки предотвратить упадок путем оживления или усиления существующих форм обычного служения. В других случаях это были совершенно новые требования, многие из которых предъявлялись к «чистым» земледельцам и животноводам, таким как любящие Рам и Кришну Кери, Курми и Ахиры ... В любом случае эти призывы подкреплялись апелляциями к санскритской теории варны и Брахманское кастовое соглашение. ... Земледельцы Курми и Гоала / Ахир, владевшие землями этих «оруженосцев», оказались шудрами, то есть людьми, которым было поручено служить высшим кшатриям и брахманским варнам.[1]

Элитные классы землевладельцев, такие как раджпуты и Bhumihars, теперь стремились представить себя знаменосцами древней индуистской традиции. В то же время наблюдалось распространение Брахманический ритуалы в повседневной жизни элиты, больший упор на чистые родословные, более строгие условия для супружеских союзов и, как отмечали некоторые социальные реформаторы того времени, рост числа раджпутов в детоубийство женского пола, практика, которая имела небольшую историю среди курми.[1]

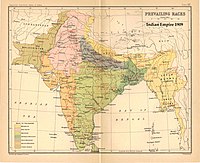

Карта преобладающих "рас" Индии (ныне дискредитированная), основанная на переписи населения Британской Индии 1901 года. Курми показаны как в Соединенные провинции (ВВЕРХ) и Центральные провинции.

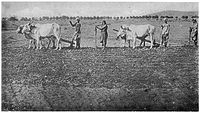

"Этнографическая" фотография 1916 года, на которой фермеры курми, мужчины и женщины, засевают поле.

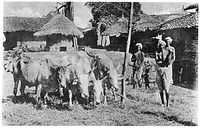

Еще одна этнографическая гравюра 1916 года, на которой изображена семья Курми, использующая вьючных животных для обмолота пшеницы.

Третий принт из той же коллекции, на котором семья Курми веет

Вторая половина девятнадцатого века также во многом совпала с наступлением эры этнологии, которая тогда интерпретировалась как наука о расе, в изучении обществ во всем мире. Хотя впоследствии методы этой дисциплины были дискредитированы, они были с энтузиазмом приняты и приняты в Британской Индии, как и методы развивающейся науки антропологии. Отчасти из-за интеллектуального брожения дисциплины и отчасти из-за политического принуждения как в Британии, так и в Индии, среди ученых-администраторов того времени возникли два доминирующих взгляда на касту.[1] По словам Сьюзан Бейли:

Такие как (Сэр Уильям) Хантер, а также ключевые фигуры Х. Х. Рисли (1851–1911) и его протеже Эдгар Терстон, которые были учениками французского расового теоретика Топинара и его европейских последователей, включили дискуссии о кастах в теории биологически детерминированных расовых сущностей ... Их главными соперниками были теоретики материального или профессионального характера во главе с этнографом и фольклористом. Уильям Крук (1848–1923), автор одного из самых читаемых провинциальных Касты и племена опросы, и таких других влиятельных ученых-официальных лиц, как Дензил Иббетсон и Э. А. Х. Блант.[1]

Рассматривая касту как основную силу в жизни Индии, Рисли особенно повлиял на официальные взгляды, выраженные как в переписи населения Британской Индии, так и в переписи населения. Imperial Gazetteer выведен Хантером. Рисли наиболее известен тем, что теперь не учитывает приписывание всех кастовых различий различным пропорциям семи расовых типов, включая «дравидийцев», «арио-дравидийцев» и «индоарийцев». Курми делятся на две такие категории. На этнологической карте Индии, опубликованной в «Имперском географическом справочнике Индии 1909 года» и основанной на переписи населения 1901 года, проведенной под руководством Рисли, курми Соединенных провинций были классифицированы как «арио-дравидийцы», тогда как курми Центральные провинции были причислены к «дравидам».[1] В переписи населения Индии 1901 г. варна, четырехступенчатая система, была включена в официальную классификацию каст,[10] единственный раз так было.[а] в Соединенные провинции (UP), курми были отнесены к «Классу VIII: касты, у которых некоторые из дваждырожденных брали воду и пакки (еда, приготовленная с топленое масло ),[12] без вопросов; "тогда как в Бихар, они были перечислены под: «Класс III, Чистая шудра, подкласс (а)».[13][b] По словам Уильяма Пинча, «иерархия Рисли (для Соединенных провинций) была гораздо более сложной, чем иерархия для Бихара, предполагая, что претензии на социальную респектабельность, возможно, более глубоко укоренились в западной половине Гангской равнины».[9]

В трудах теоретиков профессии курми и джаты превозносились за их схожую с йомами целеустремленность, неутомимость и бережливость, которые, по мнению таких авторов, как Крук, Иббетсон и Блант, были в значительной степени отвергнуты приземлился элитный.[1] Крук писал о Курми в 1897 году:

Они представляют собой самое трудолюбивое и трудолюбивое сельскохозяйственное племя провинции. Прилежание его жены превратилось в пословицу:

Бхали джат Курмин, хурпи хат,

Khet nirâwê apan pî kê sâth.«Хорошая участь - женщина Курми; она берет свою почву и пропалывает поле вместе со своим господином».[18]

По словам Сьюзан Бейли,

К середине девятнадцатого века влиятельные специалисты по доходам сообщали, что они могут отличить касту землевладельца, просто взглянув на его урожай. На севере, как утверждали эти наблюдатели, поле «второсортного ячменя» будет принадлежать раджпуту или брахману, который гордился тем, что избегает плуга и уединяет своих женщин. Такого человека следовало обвинить в его собственном упадке, он бездумно закладывал, а затем продавал свои земли, чтобы поддерживать своих непродуктивных иждивенцев. По той же логике, цветущее поле пшеницы будет принадлежать земледельцу, не рожденному дважды, а пшеница - это культура, требующая умения и предприимчивости со стороны земледельца. По словам таких комментаторов, как Дензил Иббетсон и Э.А.Х. Блант, это были качества непатрицианского «крестьянина» - бережливого Джата или хитрого Курми в верхней Индии ... , это люди, известные как Кеорис в Индостане, ....[19]

Двадцатый век

По мере того как экономическое давление на земельные группы патрициев продолжалось на протяжении оставшейся части девятнадцатого века и до начала двадцатого, спрос на неоплачиваемый труд был направлен на курми и других неэлитных земледельцев.[1] Требования земельной элиты выражались в признании их древних прав как «дваждырожденных» землевладельцев и предполагаемого низкого, даже рабского статуса курми, который требовал от них служения. Иногда воодушевляемые сочувствующими британскими чиновниками, а иногда поддерживаемые нахлынувшими эгалитарными настроениями, которые затем поддерживаются религиозными людьми. Вайшнав движения, особенно основанные на Тулсидас с Рамчаритманас Курми в значительной степени сопротивлялись этим требованиям.[1] Их сопротивление, однако, выражалось не в отрицании касты или навязывании на основе каст, а в разногласиях по поводу того, какое место они занимают в рейтинге каст.[1] Примечательным атрибутом возникшего в результате движения курми-кшатриев было руководство со стороны образованных курмий, которые теперь занимали низшие и средние уровни государственных должностей.[9] По словам Уильяма Пинча:

Мантия лидера на этом этапе выпала на долю Рамдина Синха, правительственного лесничего, который приобрел известность, уйдя со своего официального поста в знак протеста против провинциального циркуляра 1894 года, в котором Курмис считался «депрессивным сообществом» и поэтому не допускался к найму в полицию. Офис губернатора был наводнен письмами от возмущенной общественности курми-кшатриев, и вскоре ему пришлось опровергнуть обвинение в коммюнике 1896 года в полицейское управление: «Его честь [губернатор] ... считает, что курмис представляют собой респектабельное сообщество которую он не хотел бы исключить из государственной службы ".[9]

Первая кастовая ассоциация курми была образована в 1894 г. Лакхнау протестовать против политики набора в полицию. За этим последовала организация в Аваде, которая стремилась привлечь другие сообщества, такие как Патидары, Маратхи, Капус, Реддис и Найдус - под эгидой имени Курми. Затем этот орган провел кампанию за то, чтобы курмис классифицировал себя как кшатриев в переписи 1901 года, и в 1910 году привел к формированию Вся Индия Курми Кшатрия Махасабха.[20] Одновременно недавно созданные фермерские союзы или Кисан Сабхас- состоящий из земледельцев и скотоводов, многие из которых были Курми, Ахир и Ядав (Гоала ), и вдохновлены индуистскими нищими, такими как Баба Рам Чандра и Свами Сахаджананд Сарасвати - осудили землевладельцев-брахманов и раджпутов неэффективными, а их мораль - ложными. В сельской долине Ганга в Бихаре и Восточных Соединенных провинциях Бхакти культы Рама, нетленный кшатрийский бог-царь индуистской традиции, и Кришна, божественный пастух Гокула, давно укоренился среди курми и ахир. Лидеры Кисан Сабхас призвали своих последователей Курми и Ахира претендовать на мантию кшатрия. Продвигая то, что рекламировалось как солдатская мужественность, Кисан Сабхас агитировал за вступление неэлитных фермеров в британскую индийскую армию во время Первой мировой войны; они сформировали общества защиты коров; они просили своих членов носить священная нить из дваждырожденный и, в отличие от собственных традиций курми, изолировать своих женщин в манере раджпутов и браминов.[1]

В 1930 году курми Бихара присоединились к Ядаву и Koeri земледельцы войдут в местные выборы. Они сильно проиграли, но в 1934 году три общины сформировали Тривени Сангх политическая партия, которая, как утверждается, к 1936 году насчитывала миллион членов, плативших членские взносы. Однако деятельность организации тормозилась конкуренцией со стороны поддерживаемого Конгрессом Обратный класс Федерация, которая была сформирована примерно в то же время, при участии лидеров сообщества партией Конгресс. Triveni Sangh сильно пострадала на выборах 1937 года, хотя в некоторых областях она действительно победила. Организация также страдала от кастового соперничества, особенно от превосходных организационных способностей высших каст, которые ей противостояли, а также от неспособности Ядавов отказаться от своей веры в то, что они были прирожденными лидерами, а курми в чем-то ниже. Подобные проблемы возникают и у запланированного позже кастового союза, Рагхав Самадж, с Керисом.[20]

Снова в 1970-х годах индийский Курми Кшатрий Сабха попытался взять Керис под свое крыло, но разобщенность нарушила этот союз.[21][22]

В период между 1970-ми и 1990-ми годами в Бихаре появилось много частных кастовых армий, в значительной степени под влиянием землевладельцев-фермеров, реагирующих на растущее влияние левых экстремистских групп. Среди них был Бхуми Сена, в состав которого входили в основном молодые люди курминского происхождения.[1][23] Бхуми Сена очень боялся в регионе Патна, а также имел влияние в районах Наланда, Джеханабад и Гая.[24]

Смотрите также

Рекомендации

Примечания

- ^ Несмотря на влияние, попытка Рисли не достигла той цели, к которой он стремился: люди не могли определить, к какой группе они должны себя отнести, локализованную систему, которую он принял, нельзя было перенести на национальную арену, а некоторые группы сознательно воспользовались ситуацией. добиваться реклассификации и, следовательно, удовлетворить свои чаяния. Л. И. и С. Х. Рудольф отметили, что «работа Рисли как научная попытка, казалось, основана на ошибочных предпосылках. Варна не была поведенческой концепцией».[11]

- ^ Индийские переписи периода британского владычества обычно не считаются особенно надежными, за исключением общих данных о населении. Те, которые предназначены для одних районов страны, могут быть более надежными, чем для других.[14][15][16][17]

Цитаты

- ^ а б c d е ж грамм час я j k л м п Бейли, Сьюзан (2001), Каста, общество и политика в Индии с восемнадцатого века до наших дней, Cambridge University Press, стр. 41, ISBN 978-0-521-79842-6

- ^ Бапу, Прабху (2013), Индуистская Махасабха в колониальной Северной Индии, 1915-1930 годы: создание нации и история, Routledge, стр. Xiv–, ISBN 978-0-415-67165-1 Цитата: «Курми: крестьянская каста восточно-Гангской равнины».

- ^ Гупта, К. (30 мая 2002 г.), Сексуальность, непристойность и сообщество: женщины, мусульмане и индуистская общественность в колониальной Индии, Palgrave Macmillan US, стр. 340–, ISBN 978-0-230-10819-6 Цитата: «Курми: крестьянская каста восточно-Гангской равнины».

- ^ Джогендра Натх Бхаттачарья (1896 г.). Индуистские касты и секты: описание происхождения индуистской кастовой системы и отношения сект друг к другу и к другим религиозным системам / Джогендра Натх Бхаттачарья. Такер, Спинк. стр.270 –.

- ^ Густав Саломон Опперт (февраль 1978 г.). О коренных жителях Бхаратаварши или Индии. Арно Пресс. ISBN 9780405105579.

- ^ Сурендра Гопал (22 декабря 2017 г.). Картографирование Бихара: от средневековья до наших дней. Тейлор и Фрэнсис. п. 313. ISBN 978-1-351-03416-6.

- ^ а б c Бейли, К.А. (1988). Правители, горожане и базары: общество Северной Индии в эпоху британской экспансии, 1770-1870 гг.. КУБОК Архив. п. 478. ISBN 978-0-521-31054-3.

- ^ Бейли, К.А. (1988). Правители, горожане и базары: общество Северной Индии в эпоху британской экспансии, 1770-1870 гг.. КУБОК Архив. п. 101. ISBN 978-0-521-31054-3.

- ^ а б c d е ж Пинч, Уильям Р. (1996). Крестьяне и монахи в Британской Индии. Калифорнийский университет Press. п.85. ISBN 978-0-520-20061-6.

- ^ Рудольф, Ллойд I .; Рудольф, Сюзанна Хёбер (1984). Современность традиций: политическое развитие в Индии. Издательство Чикагского университета. п. 116. ISBN 978-0-226-73137-7.

- ^ Рудольф, Ллойд I .; Рудольф, Сюзанна Хёбер (1984). Современность традиций: политическое развитие в Индии. Издательство Чикагского университета. п. 117. ISBN 978-0-226-73137-7.

- ^ Цитата: «Индусы проводят различие между качча пища, приготовленная на воде, и пакка еда, приготовленная в Гхи (топленое масло). Это различие зависит от принципа, что Гхи, как и все изделия священной коровы, защищает от нечистоты ... и позволяет индусу быть менее разборчивым в отношении пакка чем из качча еды, и позволяет ему соответственно ослабить свои ограничения ». Блант, сэр Эдвард Артур Генри (1931). Кастовая система северной Индии: с особым упором на Соединенные провинции Агра и Ауд.. Х. Милфорд, издательство Оксфордского университета. п. 89.

- ^ Индия. Комиссар переписи населения; Рисли, сэр Герберт Хоуп (1903). Перепись в Индии, 1901: Том I. Индия. Этнографические приложения, являющиеся данными, на которых основана кастовая глава Отчета.. Калькутта: Офис Супт. правительства Печать, Индия. С. 56–57.

- ^ Ансти, Вера Пауэлл (1977) [1931]. Экономическое развитие Индии (Перепечатано под ред.). Айер Паблишинг. п. 60. ISBN 978-0-405-09775-1.

... используется огромная армия счетчиков, многие из которых имеют очень ограниченное представление о том, что требуется. Следовательно, индийская перепись дает порой больше пищи для веселья, чем это обычно связано со статистическими сборниками.

Махешвари, Шрирам (1996). Проведение переписи при радж и после. Концепт издательской компании. С. 104–116. ISBN 978-81-7022-585-0. - ^ Атал, Йогеш (2003). Общественные науки: индийская сцена. Abhinav Publications. п. 124. ISBN 978-81-7017-042-6.

- ^ Каплан, Лайонел (2003). Дети колониализма: англо-индийцы в постколониальном мире. Берг. С. 66–67. ISBN 978-1-85973-632-6.

- ^ Синха, Э. Захария (12 апреля 1984 г.). Элементы демографии. Союзные издатели. п. 290. ISBN 978-81-7764-044-1.

- ^ Крук, Уильям (1896). Племена и касты Северо-западных провинций и Ауда, Том III. Канцелярия начальника государственной типографии. стр.353 –354.

- ^ Бейли, Сьюзан (2001), Каста, общество и политика в Индии с восемнадцатого века до наших дней, Cambridge University Press, стр. 212, г. ISBN 978-0-521-79842-6

- ^ а б Джафрелот, Кристоф (2003). Тихая революция в Индии: подъем низших каст в Северной Индии. Лондон: C. Hurst & Co., стр. 197. ISBN 978-1-85065-670-8.

- ^ Мукуль, Акшая (12 марта 2004 г.). "Могущественный Курмис Бихара". Таймс оф Индия.

- ^ Гарги Парсай (31 октября 2003 г.). «Фернандес возглавит Джанату Дал (Юнайтед)». Индуистский. В архиве из оригинала от 6 марта 2012 г.

- ^ Чаудхури, Калян (27 сентября 2002 г.). "Конец тропы террора". Линия фронта. Получено 19 декабря 2018.

- ^ «Надежная подпись самых жестоких лет Бихара». Индийский экспресс. Получено 18 декабря 2018.

дальнейшее чтение

- Бхаттачарья, Ранджит Кумар; Дас, Нава Кишор; Антропологическая служба Индии (1 января 1993 г.). Антропология более слабых разделов. Концепт издательской компании. ISBN 978-81-7022-491-4. Получено 1 августа 2011.

- Гупту, Нандини (1 июля 2001 г.). Политика городской бедноты в Индии начала двадцатого века. Издательство Кембриджского университета. ISBN 978-0-521-44366-1. Получено 1 августа 2011.

- Певец, Милтон (редактор); Кон, Бернард С. (редактор) (2007). Структура и изменения в индийском обществе. Издатели транзакций. ISBN 978-0-202-36138-3. Получено 1 августа 2011.CS1 maint: дополнительный текст: список авторов (связь)

- Ян, Ананд А. (1989). Ограниченный Радж: аграрные отношения в колониальной Индии, округ Саран, 1793-1920 гг.. Калифорнийский университет Press. ISBN 978-0-520-05711-1. Получено 1 августа 2011.

- Джассал, Смита Тевари (2001). Дочери Земли. Технические публикации. п. 57. ISBN 978-8-17304-375-8.

- Вишванатх, Сашикала (1985). Антропологические методы исследования коммуникации: опыт и встречи на САЙТЕ. Концепт издательской компании.